Anemia hemolitik adalah kondisi medis yang terjadi ketika sel darah merah dihancurkan lebih cepat daripada produksi baru yang dilakukan oleh sumsum tulang. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari kelelahan hingga komplikasi yang serius jika tidak ditangani dengan tepat. Meskipun tidak sepopuler anemia defisiensi zat besi, anemia hemolitik memerlukan perhatian khusus karena sifatnya yang kronis dan kompleks. Artikel ini akan membahas berbagai aspek terkait anemia hemolitik, mulai dari pengertian, gejala, faktor risiko, diagnosis, pengaruh terhadap kesehatan, pengobatan, hingga inovasi terbaru dalam penanganannya.

Pengertian Anemia Hemolitik dan Penyebab Utamanya

Anemia hemolitik adalah kondisi di mana terjadi kerusakan atau penghancuran sel darah merah secara dini, sebelum masa hidupnya yang normal, yaitu sekitar 120 hari. Akibatnya, jumlah sel darah merah dalam tubuh menurun secara signifikan, menyebabkan kekurangan oksigen yang dibawa ke berbagai jaringan dan organ. Penyebab utama anemia hemolitik dapat bersifat primer maupun sekunder. Penyebab primer biasanya berkaitan dengan gangguan pada struktur atau fungsi sel darah merah itu sendiri, seperti kelainan genetik. Sedangkan penyebab sekunder meliputi kondisi lain seperti penyakit autoimun, infeksi, atau reaksi terhadap obat tertentu yang memicu penghancuran sel darah merah secara abnormal.

Penyebab genetik yang umum mencakup anemia sel sabit, talasemia, dan defisiensi enzim tertentu seperti glukosa-6-fosfat dehidrogenase (G6PD). Pada anemia autoimun, sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel darah merah. Selain itu, faktor eksternal seperti paparan bahan kimia beracun, infeksi tertentu (misalnya malaria), atau reaksi terhadap obat-obatan tertentu juga dapat memicu anemia hemolitik. Penyebab-penyebab ini menyebabkan proses penghancuran sel darah merah terjadi lebih cepat dari produksi normal, sehingga menimbulkan gejala dan komplikasi yang beragam.

Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba maupun berkembang secara perlahan tergantung dari penyebabnya. Diagnosa dini dan identifikasi penyebab utama sangat penting agar pengobatan yang tepat dapat segera dilakukan. Penanganan yang efektif juga harus mempertimbangkan asal-usul kondisi tersebut agar tidak menimbulkan komplikasi jangka panjang.

Secara umum, anemia hemolitik bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: herediter dan didapat. Anemia herediter disebabkan oleh kelainan genetik yang diwariskan dari orang tua, sementara anemia didapat biasanya berkembang karena faktor lingkungan atau kondisi medis lain. Pemahaman terhadap penyebab utama ini menjadi dasar dalam penanganan dan penanggulangan yang efektif.

Pengertian dan penyebab utama anemia hemolitik ini penting untuk diketahui agar penderita dapat mendapatkan diagnosis yang akurat dan penanganan yang tepat sesuai dengan sumber masalahnya. Penyebab yang berbeda memerlukan pendekatan pengobatan yang berbeda pula, sehingga penanganan yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan pengobatan.

Gejala yang Umum Terjadi pada Penderita Anemia Hemolitik

Gejala anemia hemolitik dapat bervariasi tergantung tingkat keparahan dan penyebabnya. Pada tahap awal, penderita sering mengalami kelelahan yang berlebihan dan mudah lelah karena kekurangan oksigen yang disebabkan oleh jumlah sel darah merah yang rendah. Selain itu, penderitanya mungkin merasakan pusing, sesak napas, dan detak jantung yang cepat karena jantung bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Gejala ini sering kali disertai dengan kulit dan selaput lendir yang tampak pucat, sebagai tanda anemia yang sedang berlangsung.

Beberapa penderita juga mengalami pembengkakan atau nyeri pada bagian perut akibat pembesaran limpa yang bekerja keras untuk menghancurkan sel darah merah yang rusak. Pada kasus tertentu, muncul juga gejala lain seperti urine berwarna gelap, yang menandakan adanya hemoglobin yang dilepaskan dari sel darah merah yang hancur dan keluar melalui urin. Gejala-gejala ini bisa muncul secara mendadak maupun secara bertahap tergantung dari tingkat keparahan penghancuran sel darah merah.

Selain gejala fisik, anemia hemolitik juga dapat menyebabkan kulit menjadi kuning karena akumulasi bilirubin dari pecahan sel darah merah yang berlebihan. Kondisi ini dikenal sebagai ikterus dan biasanya muncul pada kasus anemia hemolitik yang parah atau kronis. Pada beberapa kasus, penderita mungkin mengalami demam, nyeri tulang, dan pembengkakan kelenjar getah bening, tergantung dari penyebabnya.

Gejala lain yang perlu diperhatikan adalah nyeri pada bagian dada dan kelemahan otot, yang terjadi akibat kekurangan oksigen ke organ vital. Pada anak-anak, gejala anemia hemolitik juga bisa menyebabkan pertumbuhan terhambat dan gangguan perkembangan. Karena gejala ini cenderung tidak spesifik dan mirip dengan kondisi lain, pemeriksaan medis yang lengkap sangat diperlukan untuk memastikan diagnosis.

Penting untuk mengenali gejala ini sejak dini agar pengobatan dapat dilakukan sebelum terjadi komplikasi serius. Penderita harus segera berkonsultasi ke tenaga medis jika mengalami gejala-gejala tersebut, terutama jika disertai tanda-tanda lain seperti pembengkakan, kulit kuning, atau urine berwarna gelap. Deteksi dini sangat berperan dalam mengelola anemia hemolitik secara efektif dan meminimalkan risiko komplikasi jangka panjang.

Faktor Risiko yang Meningkatkan Kemungkinan Terjadinya Anemia Hemolitik

Faktor risiko anemia hemolitik sangat beragam, tergantung dari penyebab utama dan kondisi kesehatan individu. Salah satu faktor utama adalah faktor genetik, di mana adanya riwayat keluarga dengan kelainan darah seperti anemia sel sabit, talasemia, atau defisiensi enzim G6PD meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami anemia hemolitik herediter. Kelainan genetik ini biasanya diturunkan dari orang tua dan dapat menurun ke generasi berikutnya.

Faktor lingkungan juga berperan penting, terutama paparan terhadap bahan kimia beracun, obat-obatan tertentu, dan infeksi yang dapat memicu penghancuran sel darah merah secara abnormal. Penggunaan obat tertentu seperti obat antibiotik tertentu, obat anti-inflamasi, dan obat anti-malaria diketahui dapat meningkatkan risiko anemia hemolitik. Selain itu, infeksi seperti malaria dan sepsis juga dapat menyebabkan kerusakan sel darah merah secara cepat.

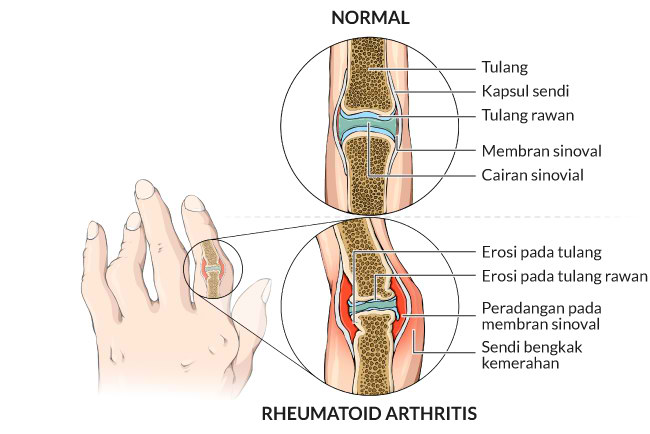

Kelainan autoimun adalah faktor risiko lain yang signifikan. Pada kondisi ini, sistem imun tubuh secara keliru menyerang dan menghancurkan sel darah merah, yang dapat terjadi pada penyakit autoimun seperti lupus erythematosus sistemik. Penderita yang memiliki sistem imun yang hiperaktif lebih rentan mengalami anemia hemolitik autoimun.

Faktor lain yang meningkatkan risiko termasuk usia, dengan usia lanjut yang cenderung lebih rentan terhadap gangguan darah, serta kondisi medis tertentu seperti kanker, gagal ginjal kronis, dan penyakit hati yang dapat memperburuk kondisi anemia hemolitik. Selain itu, gaya hidup yang tidak sehat, seperti konsumsi alkohol berlebihan dan diet tidak seimbang, juga bisa memperburuk kondisi ini.

Pengelolaan faktor risiko melalui pencegahan dan pengawasan secara rutin sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya anemia hemolitik. Identifikasi faktor risiko sejak dini dapat membantu dalam melakukan langkah pencegahan yang tepat dan meningkatkan peluang deteksi dini apabila kondisi mulai berkembang.

Perbedaan Antara Anemia Hemolitik dan Jenis Anemia Lainnya

Meskipun semua jenis anemia memiliki ciri utama penurunan jumlah sel darah merah, anemia hemolitik memiliki mekanisme penyebab yang berbeda dari anemia defisiensi zat besi, anemia aplastik, maupun anemia megaloblastik. Perbedaan utama terletak pada proses terjadinya, di mana anemia hemolitik disebabkan oleh penghancuran sel darah merah yang lebih cepat dari proses produksinya. Sebaliknya, anemia defisiensi zat besi disebabkan oleh kekurangan zat besi yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin.

Pada anemia aplastik, gangguan terjadi pada sumsum tulang yang tidak mampu memproduksi cukup sel darah merah, sementara anemia megaloblastik disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 atau folat yang diperlukan untuk pembentukan sel darah merah yang sehat. Perbedaan ini penting dalam menentukan diagnosis dan pengobatan yang tepat.

Gejala klinis juga bisa berbeda; anemia hemolitik sering disertai dengan ikterus, urine berwarna gelap, dan pembesaran limpa, sedangkan anemia defisiensi zat besi biasanya tidak menyebabkan ikterus dan lebih sering memunculkan gejala kelelahan dan kulit pucat. Pada anemia aplastik, pasien cenderung mengalami infeksi berulang dan perdarahan karena jumlah sel darah putih dan trombosit yang turun.

Dari segi pengobatan, anemia hemolitik biasanya memerlukan terapi yang menargetkan penghancuran sel darah merah atau penyebab autoimun, sedangkan anemia defisiensi zat besi biasanya diatasi dengan suplementasi zat besi. Perbedaan ini menegaskan pentingnya diagnosis yang akurat agar pengobatan dapat disesuaikan secara tepat.

Memahami perbedaan ini membantu pasien dan tenaga medis dalam menilai kondisi secara tepat dan menentukan langkah penanganan yang paling efektif. Diagnosis yang tepat juga meminimalkan risiko pengobatan yang tidak tepat dan mempercepat proses pemulihan.

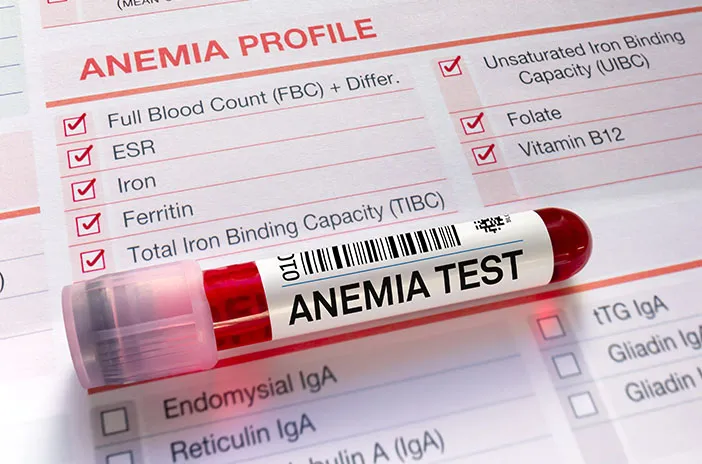

Diagnosa Medis dan Pemeriksaan Penunjang untuk Anemia Hemolitik

Diagnosa anemia